为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻感悟延安精神的时代内涵,西北师范大学马克思主义学院“追寻红色足迹 赓续延安精神”社会实践团于2025年7月19日至23日赴陕西延安开展暑期实践活动。期间,团队走访参观多处红色革命旧址,并结合现场见闻开展理论宣讲,让延安精神在青春践行中焕发新活力。

梁家河:从知青岁月中读懂“人民至上”

实践团首站走进梁家河村,沿着习近平总书记当年插队的足迹,探访知青窑洞、沼气池旧址、磨面坊等场所。梁家河记录了青年习近平带领村民打水井、修梯田、建沼气池的奋斗故事,这些“解衣推食”的为民情怀、“艰苦奋斗”的实干担当,让队员们深受触动。

“小红马”理论宣讲团现场结合所见所感,以《从梁家河看共产党人的初心》为题展开微宣讲:“七年知青岁月里,青年习近平‘建沼气池不是为了面子,是为了让乡亲们不受烟熏’,这种‘把群众小事当大事’的担当,正是‘人民至上’理念的生动实践。新时代青年要学的,就是这份扎根泥土的初心。”

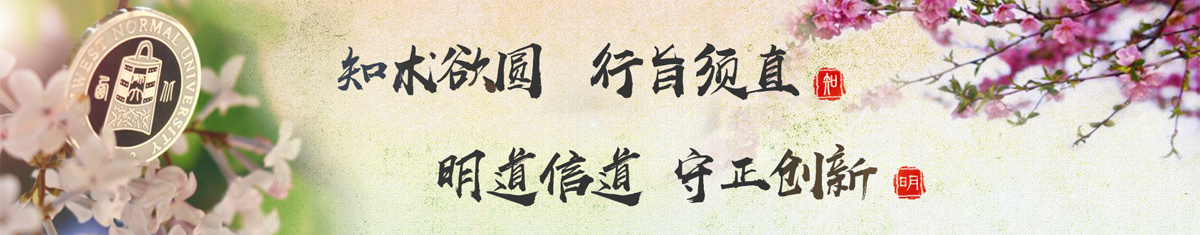

宝塔山:在精神灯塔下筑牢信仰根基

“宝塔山是延安的象征,更是革命者的精神图腾。”实践团登上宝塔山,远眺延河奔流,俯瞰新城风貌,耳畔仿佛回荡着革命年代的号角。在宝塔脚下的宣誓广场,“小红马”宣讲团成员田得贵讲到:“‘为共产主义奋斗终身’不是抽象的口号,宝塔山见证的正是无数革命者用生命践行誓言的历程。今天我们站在这里,既要仰望历史灯塔,更要让信仰在日常学习工作中落地——比如在理论研究中求真知,在志愿服务中办实事。”

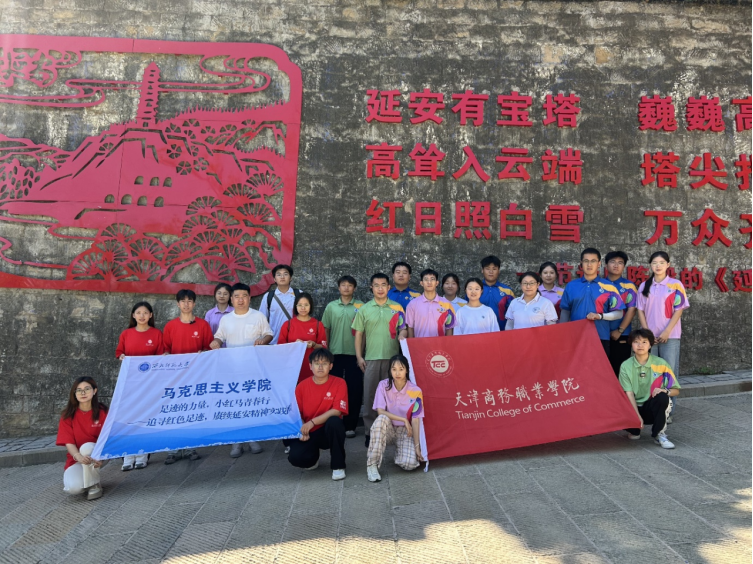

抗日军政大学旧址:校训中汲取“抗大精神”

在中国抗日军政大学旧址,“团结、紧张、严肃、活泼”的校训墙前,队员们驻足良久。通过参观校史展厅里的泛黄教材、破旧军装,聆听抗大学员“认字就在背包上,写字就在大地上”的学习故事,大家对“抗大精神”有了更鲜活的认知。

实践队员们结合自身的参观感悟展开探讨:“‘团结’教会我们协作共进,‘紧张’提醒我们时不我待,‘严肃’要求我们对待事业认真,‘活泼’则倡导创新思维。这十六字校训,放在今天依然是青年成长的‘方法论’——作为马院学子,既要有钻研理论的严肃,也要有走进基层宣讲的活泼。”

延安革命纪念馆与王家坪:校际合作探寻“精神密码”

实践期间,团队与中国人民大学、西安电子科技大学实践团联合开展研学活动,在延安革命纪念馆与王家坪革命旧址共悟红色历史。

在延安革命纪念馆“延安精神”展区,“小红马”宣讲团成员郭书源主动牵头,以《延安精神的三个时代注脚》为题发起跨校分享:“从革命年代的‘自力更生、艰苦奋斗’,到改革开放后的‘解放思想、实事求是’,再到新时代的‘不忘初心、牢记使命’,延安精神始终在与时俱进。”这一观点引发三校学子热议,中国人民大学同学补充了“理论联系实际”的当代实践,西安电子科技大学同学结合科技报国谈了“艰苦奋斗”的新内涵,现场成为一场生动的理论交流会。

随后走进王家坪,在毛泽东同志旧居的煤油灯前,三校师生根据讲解员讲解延伸讨论,让静态的历史场景成为动态的理论课堂。

杨家岭革命旧址:在历史现场感悟“初心如磐”

实践团最后一站来到杨家岭,这里见证了党的七大召开、延安文艺座谈会等历史性时刻。在中共中央大礼堂,队员们凝视着“同心同德”的会场标语,想象着老一辈革命家共商国是的场景;在延安文艺座谈会旧址,“文艺为人民服务”的论述墙前,大家结合专业思考新时代理论宣传的使命。

“从党的七大确立毛泽东思想为指导,到延安文艺座谈会指明方向,杨家岭的每一寸土地都在诉说‘守初心、担使命’的故事。”队员们表示,此次探访让理论学习从书本走向现场,更深刻体会到马克思主义中国化时代化的力量。

五天研学与宣讲之旅,让红色历史从“被参观”变为“被解读”,让延安精神从“被感知”变为“被传播”。实践团成员表示,将继续以“小红马”理论宣讲团为载体,把延安之行的感悟转化为宣讲动力,让红色基因在青年话语中薪火相传。